A Doha altri passi deboli e ambigui

Non è facile valutare l’esito della COP18, la Conferenza della Parti della Convenzione sul Clima che si è tenuta a Doha dal 27 novembre all’8 dicembre.

Non è facile valutare l’esito della COP18, la Conferenza della Parti della Convenzione sul Clima che si è tenuta a Doha dal 27 novembre all’8 dicembre.

Non solo perché la negoziazione sul clima è ormai estremamente complessa, composta da molti tavoli negoziali su diversi piani, che hanno prodotto anche questa volta l’approvazione formale di più di 20 documenti (disponibili qui). Una visione d’insieme è sempre più difficile anche perché i segnali che arrivano sono contrastanti, ambigui.

Anche questa volta (come nelle precedenti, vedi qui qui e qui) non è stato un fallimento completo, e non è stato un successo, che non era neppure atteso (come abbiamo già scritto la COP18 sin dall’inizio era vista come una Conferenza di transizione). Una bottiglia piena ad un quarto, ha dichiarato il Ministro Corrado Clini. Il momento di passaggio fra il vecchio e il nuovo regime delle negoziazioni sul clima, secondo la Commissaria Europea alle politiche sul Clima Connie Hedegaard. Non è stata un’oasi nel deserto, secondo il Climate Action Network. Un altro accordo al ribasso, dunque.

Rimandando al Sommario dell’IISD per un’analisi dettagliata dello svolgimento delle negoziazioni (particolarmente utile l’analisi di sintesi delle ultime 4 pagine), si può dire che dopo l’ennesima maratona negoziale i passi in avanti principali del “Doha Climate Gateway” approvato riguardano tre aspetti:

Rimandando al Sommario dell’IISD per un’analisi dettagliata dello svolgimento delle negoziazioni (particolarmente utile l’analisi di sintesi delle ultime 4 pagine), si può dire che dopo l’ennesima maratona negoziale i passi in avanti principali del “Doha Climate Gateway” approvato riguardano tre aspetti:

1) l’approvazione di un secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto dal 2013 al 2020, con la relativa conclusione dei lavori del Gruppo di lavoro sugli ulteriori impegni per i Paesi dell’Allegato I del Protocollo di Kyoto (AWG-KP);

2) l’approvazione di un meccanismo sul “Loss and Damage”, ossia le azioni per prevenire e porre rimedio ai danni causati dai cambiamenti climatici;

3) la conclusione dei lavori del Gruppo di Lavoro sugli impegni a lungo termine (AWG-LCA), che ha reso operativi nell’UNFCCC alcuni elementi riguardanti l’adattamento ai cambiamenti climatici (previsti dal Bali Action Plan e dal Cancun Adaptation Framework) e il trasferimento delle tecnologie pulite.

La presenza di un secondo periodo di impegno è importante per la sopravvivenza del Carbon Market che è una realtà importante in Europa e che in futuro potrà collegarsi ad altri Carbon Market di paesi non europei come l’Australia. Sono stati posti dei limiti importanti ai cosiddetti carry-over (ossia il trasferimento dei crediti dal primo al secondo periodo d’impegno del Protocollo). Di questo, e di quanto deciso sul tema del loss and damage, ci occuperemo in un prossimo post.

I motivi di delusione e preoccupazione sono tanti.

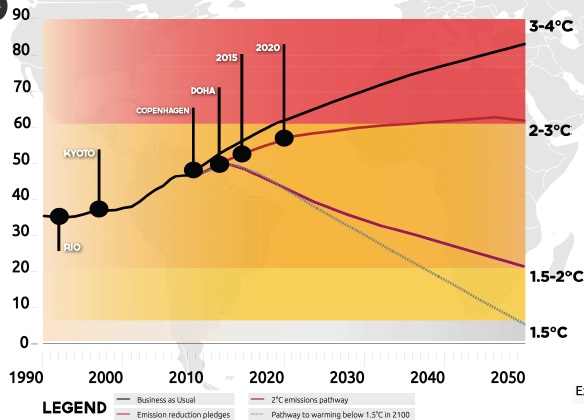

Innanzitutto, il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto, dopo l’uscita dal Protocollo di Giappone, Nuova Zelanda, Canada e Russia, riguarda solo paesi responsabili di circa il 15% delle emissioni globali, fra cui i più importanti sono Unione Europea,  Australia, Norvegia e Svizzera. Il rimanente 85% delle emissioni, prodotte da paesi come USA e Cina, saranno gestite all’interno del percorso negoziale nato a Durban un anno fa: si prospetta un regime non vincolante ma di “pledge and review”, ossia impegni volontari da verificare collettivamente. Gli impegni presi nel secondo periodo del Protocollo, seppur superiori a quelli presi a Kyoto in termini di riduzioni medie annue, sono comunque largamente inferiori a quelli necessari per una traiettoria di riduzione delle emissioni in linea con l’obiettivo, più volte declamato, di limitare l’aumento delle temperature globali al di sotto dei 2°C (rispetto ai livelli pre-industriali). Ci vorrebbe ben altro, come mostrato dal Climate Action Tracker.

Australia, Norvegia e Svizzera. Il rimanente 85% delle emissioni, prodotte da paesi come USA e Cina, saranno gestite all’interno del percorso negoziale nato a Durban un anno fa: si prospetta un regime non vincolante ma di “pledge and review”, ossia impegni volontari da verificare collettivamente. Gli impegni presi nel secondo periodo del Protocollo, seppur superiori a quelli presi a Kyoto in termini di riduzioni medie annue, sono comunque largamente inferiori a quelli necessari per una traiettoria di riduzione delle emissioni in linea con l’obiettivo, più volte declamato, di limitare l’aumento delle temperature globali al di sotto dei 2°C (rispetto ai livelli pre-industriali). Ci vorrebbe ben altro, come mostrato dal Climate Action Tracker.

Non si sono fatti passi avanti sulla forma legale di nuovo accordo globale da rendere operativo entro il 2020, e rimane quanto deciso nei minuti finali a Durban: “protocollo, strumento legale o risultato concordato dotato di forza legale”.

Pochi paesi (Monaco, Ucraina, Kazakistan) hanno preso impegni di riduzione delle emissioni al 2020 più ambizioni di quanto già annunciato.

Altri motivi di preoccupazione arrivano dagli aspetti finanziari: non è chiaro il percorso per arrivare a stanziare 100 miliardi di dollari all’anno entro il 2020 (deciso nell’accordo di Copenhagen); sono state fatte nuove promesse da alcuni Paesi membri dell’Unione Europea, ma altri Paesi importanti non si sono fatti avanti con cifre concrete.

In generale i Paesi Annex II (i Paesi industrializzati) sono stati sempre abbastanza riluttanti a finanziare i fondi dell’UNFCCC, e hanno preferito finanziare azioni bilaterali o iniziative controllate dalle MDB (multilateral development banks) come World Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, EU Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank Group. Non sarà facile che il Green Climate Fund possa raccogliere nei prossimi anni abbastanza fondi per assumere il ruolo previsto al momento della sua istituzione.

L’uscita dal Protocollo di Kyoto di importanti paesi, avvenuta nell’ultimo anno, è motivo di preoccupazione per quanti hanno sempre sopportato la lentezza del processo negoziale UNFCCC vedendolo comunque come un processo incrementale, che costruiva un pezzo alla volta, passo dopo passo: se però si può tornare indietro, rimangiandosi gli impegni presi senza che scattino sanzioni o almeno un minimo di riprovazione, allora la credibilità del processo diventa in discussione.

Per fare un altro esempio, se gli impegni finanziari sottoscritti con l’Accordo di Copenhagen possono essere rimessi in discussione, allora le possibilità che il processo negoziale porti a qualcosa di serio e utile sono davvero modeste.

La sensazione che se ne ricava è che nonostante la creatività e lo sforzo encomiabile di molti negoziatori e gli appelli all’azione dei delegati (alcuni ora disperati), a minare la possibilità di un accordo sul clima ci sia qualcosa di molto semplice, ossia il rifiuto dei paesi più ricchi e più responsabili della situazione attuale (per via delle presenti e passate emissioni di gas serra) ad assumersi le loro responsabilità, ad accettare una declinazione del principio di “equità”, nella ripartizione degli sforzi di riduzione delle emissioni, che non sia solo a proprio vantaggio. “Al Congresso non accetterebbero il principio di equità”, ha ammesso in un tavolo informale il vice capo della delegazione USA, Jonathan Pershing.

Sia che si tratti di Stati governati da oligarchie interessate principalmente a perpetuare il loro potere politico ed economico, o di democrazie bloccate dal potere delle lobby dell’industria fossile, gli interessi monetari sul breve periodo sembrano gli obiettivi alla fine irrinunciabili, magari nascosti da qualche concessione occasionale o da cortine fumogene procedurali; e di conseguenza le speranze di accordi seri di riduzione delle emissioni (riduzioni che, a parole, sono declamate come obiettivi da perseguire) non possono che essere minime.

Alcuni momenti, come quello divertente in cui il presidente della COP18, il Vice Primo Ministro del Quatar Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, mette in votazione il Doha Climate Gataway infischiandosene bellamente della richiesta della Russia di prendere la parola per ulteriormente perorare la richiesta di crediti di emissione nel secondo periodo di impegno, possono sembrare indice di una volontà ferma di andare avanti, evitando veti e cercando comunque un consenso il più possibile allargato.

Alcuni momenti, come quello divertente in cui il presidente della COP18, il Vice Primo Ministro del Quatar Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, mette in votazione il Doha Climate Gataway infischiandosene bellamente della richiesta della Russia di prendere la parola per ulteriormente perorare la richiesta di crediti di emissione nel secondo periodo di impegno, possono sembrare indice di una volontà ferma di andare avanti, evitando veti e cercando comunque un consenso il più possibile allargato.

Ma senza solidità e fermezza negli impegni precedenti, il rimandare gli accordi più importanti a scadenze future rinforza le ragioni di chi vede questo processo negoziale come un pericoloso gioco d’azzardo.

Testo di Stefano Caserini, con il contributo di Sergio Castellari, Marina Vitullo, Valentino Piana

5 responses so far

caro Stefano, aggiungo la mia alla tua palese delusione. Mi sento pervadere da una sindrome donchisciottesca. Saluti

La domanda quindi è: se la biosfera è cosí drammaticamente in pericolo perchè i popoli che ci vivono dentro non si mettono d’accordo per correre ai ripari ?

La storia dell’Isola di Pasqua (finita male purtroppo) dovrebbe insegnarci qualcosa.

Nell’isola vivevano diverse tribù ciascuna delle quali aveva busogno del legno per le proprie necessità. Ciascuna tribù continuò a tagliare alberi senza preoccuparsi di seminarne di nuovi. Alla fine tagliarono l’ultimo albero e trasformarono l’isola in un deserto incapace di dare sostentamento a tutta la popolazione. Quindi scoppiò una faida violentissima che decimò la popolazione dell’isola portandola ad uno stato di totale prostrazione. E i superstiti per sopravvivere si dedicarono al cannibalismo.

Perchè tagliarono l’ultimo albero ?

Una spiegazione può venire dalla teoria dei giochi cooperativi ( http://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dei_giochi#Cooperazione ) che spiega qual’è la soglia minima di “perdita” che ciascun giocatore ( ciascun popolo nel nostro caso ) è disposto a tollerare giocando “da solo” senza cooperare con gli altri. Se questa soglia esiste vuol dire che, una volta superata verso il basso, diventa conveniente iniziare a cooperare perchè, cooperando, ciascun giocatore guadagna DI PIU’ che non giocando da solo.

In sintesi: quando il cambiamento climatico inizierà a fermare la crescita della Cina o degli Usa allora si metteranno d’accordo per gestire il problema climatico perchè sarà più conveniente (per ciascuno) cooperare che non cooperare.

Insomma – e l’ha detto anche Monti ( http://youtu.be/nTHN0yitxBU ) – solo la CRISI costringe i popoli a cooperare.

Sempre che la crisi non sia tollerabile dai singoli popoli fino al punto di non ritorno. Deve essere una crisi molto grande e profonda che i singoli popoli – da soli – non possono gestire e che mette in pericolo la sopravvivenza del singolo se continua a “giocare” da solo.

Questa crisi, forse, si chiama guerra ?

Io spero la teoria dei giochi cooperativi sia incompleta e che il nostro gioco sia più complesso e più “ricco” del modello.

E spero anche che si possa innescare una ondata di consapevolezza globale ( anche grazie alla rete e al vostro contributo ) che ci faccia cambiare rotta PRIMA della crisi finale.

Grazie,

Sandro.

Caro Sandro,

la sua domanda è cruciale, e quanto scrive è denso di spunti; ci vorrebbe un post per rispondere.

Solo un paio di cose.

La particolarità della crisi climatica è che le scelte attuali “impegnano” nel medio e lungo termine il clima del pianeta. Se andiamo avanti per un altro paio di decenni a emettere gas serra come ora, le temperature rimarranno elevate ad un livello pericoloso per tanti secoli, e il mare crescerà per un millennio e più. In questo senso, siamo già in ritardo.

Non so se le variazioni clima daranno delle conseguenze a breve termine sul sistema economico tali da fargli cambiare direzione, in una direzione virtuosa. Da quello che ho letto e che vedo, non mi pare sia questo lo scenario più probabile.

Secondo me le elite globali hanno già ora chiaro che converrebbe ridurre le emissioni, se non lo fanno è perché anche anche altri interessi, oltre a quelli che dicono di rappresentare, e i poteri dell’industria fossile sono molto forti e paralizzanti (il Senato USA docet…)

Forse l’ipotesi che lei delinea, quella di una guerra globale, è più probabile; ma secondo me coem sarà questa guerra non è chiaro, sarà certo una guerra diversa dal passato; i segni già in diverse zone del pianeta si delineano, una parte dell’umanità lasciata a se stessa, di fatto abbandonata, al di la’ delle belle parole.

[…] tra novembre e dicembre. Qui non starò ad analizzare nel dettaglio i suoi risultati: rimando a questo post di Climalteranti per una rassegna piuttosto completa e al sito della Conferenza per tutti i […]

[…] sui cambiamenti climatici, svoltasi in Dicembre 2012 a Doha, si è conclusa con risultati giudicati ambigui e contrastanti. Una bottiglia piena ad un quarto, secondo il ministro Corrado Clini. Un accordo al ribasso […]